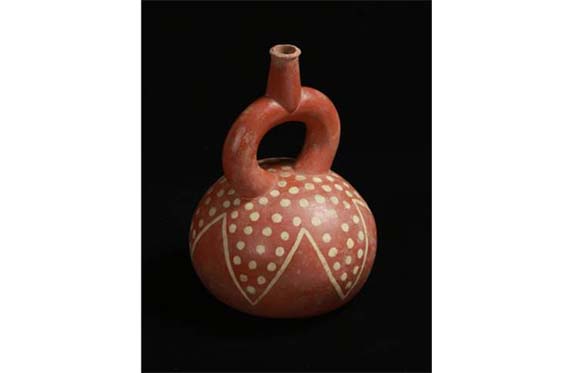

Los últimos estudios filogenéticos (2024) comprueban que la planta silvestre de la cual surgió el tomate doméstico, que se usa hoy de diversas maneras en todo el mundo, se habría originado en la zona andina de Suramérica, en una región que corresponde hoy al norte del Perú y el sur del Ecuador, donde se encuentra representado en la cerámica prehispánica de la cultura Moche.

Figura: cerámica Moche IV, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú.

Su domesticación y su posterior diversificación, sin embargo, se habría originado en el Norte, en Mesoamérica, en el sureste del actual México, hace 2.600 años, dando como resultado la variedad Solanum lycopersicum var. lycopersicum, el nombre científico del tomate moderno, la hortaliza que más se consume en el mundo según la FAO. Sobre esta planta de origen andino, domesticada en México, llevada a Europa por España, hoy, China produce el 24 % en el mundo, seguido por los Estados Unidos, Turquía, India, Egipto e Italia. Eso de las plantas nativas siempre se complica. La palabra tomate, en castellano, proviene de su nombre en la lengua mexica náhuatl.

Las primeras noticias sobre el uso del tomate en Mesoamérica tienen que ver con la gastronomía que acompaña la antropofagia, las da el conquistador y cronista Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), que cuenta que en 1538, el año de la fundación de Santafé en el Nuevo Reino, fue apresado en Guatemala por unos indios que practicaban la antropofagía: "Nos querían matar y comer nuestras carnes, que ya tenían aparejadas las ollas con sal, aji y tomates". Diaz del Castillo también dice que los aztecas en México practicaban la antropofagia ritual con sus enemigos sacrificados, preparando sus brazos y piernas con una salsa de chimole que estaba hecha de ají, pimientos, tomates, cebollas silvestres y sal.

El cronista franciscano de la Nueva España Bernardino de Sahagún (1499-1590) narra, en su obra Historia General de las cosas de Nueva España, que en un mercado de la antigua Tenochtitlán: "venden unos guisados hechos de pimientos y tomates, suelen poner en ellos pimiento, pepitas de calabaza, tomates, pimientos verdes y tomates gordos y otras cosas que hacen los guisados sabrosos". De igual manera, el cronista del Nuevo Reino de Granada, el franciscano fray Pedro Simón, en sus Noticias Historiales (1627), describe el tomate y su uso: "es una frurilla que dan unas hierbas que se extienden como calabazas. Son buenos para guisados".

En 1577, Francisco Hemández, médico encargado por Felipe II de registrar las plantas americanas, dice sobre el tomate: "Se prepara una salsa deliciosa con tomates picados, mezclados con chile, que complementa el sabor de la mayoía de platos y comidas, despertando el apetito". El tomate aparece en Sevilla en 1608, en la lista de compras del hospital de la Sangre, cuatro libras se compraron, no sabemos si como medicamento o como alimento, pero en esos tiempos no había mucha diferencia, pues el buen alimento era de por sí, el mejor medicamento.

El contacto europeo con el tomate se relaciona con el conquistador español Hernán Cortés, quien vio el potencial de esta planta usada por los aztecas y envió sus semillas a España. El tomate se adaptó al clima Mediterráneo. En 1540 los campos españoles empezaron a producir tomate y, a principios del siglo XVII, esta hortaliza americana se usaba como alimento. Otros países europeos no adoptaron el tomate inmediatamente.

Italia lo utilizó en la mesa como decoración produciendo tomates de diversas formas y colores. En la segunda mitad del siglo XVIII, tras los éxitos en el cultivo y la culinaria española e italiana el tomate, se populariza en toda Europa, acabando con el mito propagado en los países anglosajones y en sus colonias (el futuro Estados Unidos) y en los Países Bajos, donde no se recomendaba su consumo por emparentarlo, al ser solanácea, con la belladona y la mandrágora, que usaban las brujas, y creer que tenía sustancias venenosas. A principios del siglo XIX el tomate llegó a Asia.

El tomate como medio de tratamiento médico se entendió en el marco de la teoría humoral, al ser un alimento ácido, caracterizado como frío y húmedo; el tomate quedaba certificado para usarse en las enfermedades clasificadas como secas y calientes, por eso su uso en la medicina popular en el tratamiento de las quemaduras y en de los abscesos dentales.

Abel Fernando Martínez Martín

Doctor en Medicina y Cirugía, magíster y doctor en Historia.

Grupo de investigación Historia de la Salud en Boyacá- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).